“贵州濒危水书与水族古籍数智化保护”溪山书会·读书活动顺利开展

2024年11月20日晚上19:00,贵州大学阳明学院在贵州大学南校区溪山书房成功举办“贵州濒危水书与水族古籍数智化保护”读书活动。本次活动旨在探讨水族古籍的濒危现状和水书传承情况,帮助学生加深对数字人文相关技术的认识,增强文化传承的责任感和使命感。活动由贵州大学阳明学院通识教育教学部与溪山青椒工作坊联合举办,分别为溪山书会第九期以及溪山青椒学术工作坊第八期,由贵州大学大数据产业发展应用研究院杨秀璋老师担任主讲嘉宾,贵州大学旅游与文化产业学院吴黔凤老师担任主持,阳明学院通识教育教学部刘凤霞教授协助组织,贵州大学不同专业多年级一百余名学生参与了此次活动。

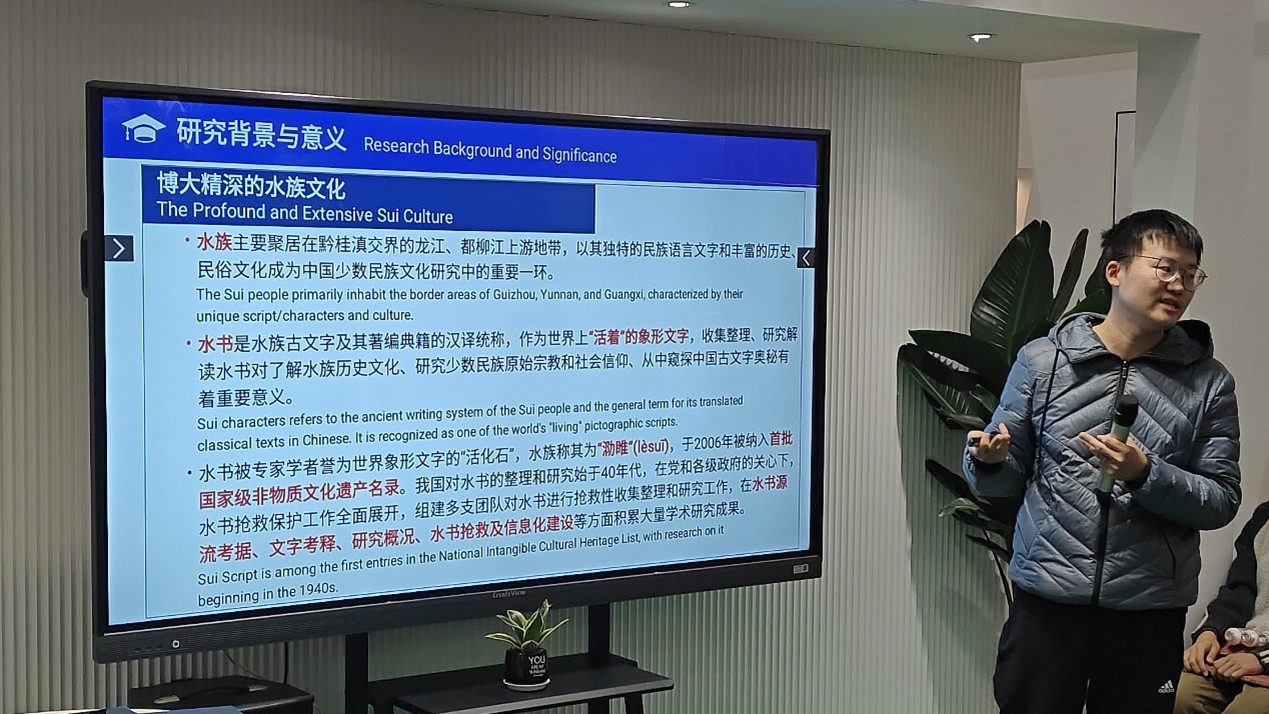

此次活动聚焦“贵州濒危水书与水族古籍的数智化保护与研究”,荐读书目为《数字人文:数字时代的知识与批判》以及《从零到一:Python图像处理》。杨秀璋老师凭借其深厚专业背景和过硬的专业技术能力,将现场直接带出热情的活动气氛。他首先系统讲述了该项目的研究背景与意义,接着阐述了大数据和人工智能技术在挽救濒危少数民族非物质文化遗产中的重要性。杨老师指出,随着现代化进程的加速,水书文化面临着文献传承流失、民间书籍散佚等严峻挑战,数智化保护手段成为延续这一古老文化的关键。在讲解过程中,杨秀璋老师详细介绍了水族文化的丰富内涵,包括其独特的文字系统、民俗习惯等,并引用了一系列相关学术文献,对当前水族文化研究现状进行了全面且深入剖析。

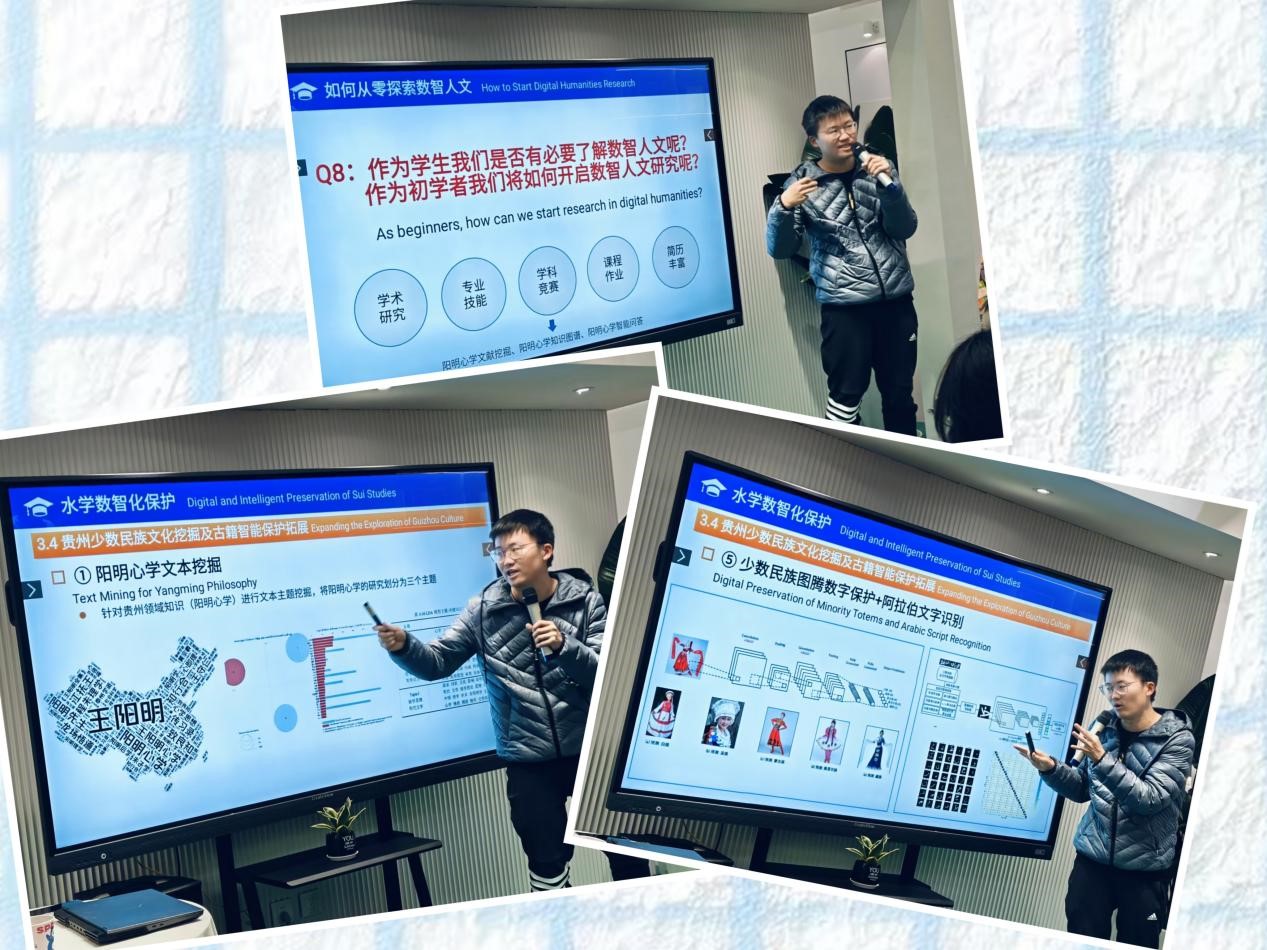

随后,杨秀璋老师围绕 “数智化保护的内涵与实施路径” 展开讲解,以“为何运用大数据和人工智能研究民族文化” 等多个问题为引导,进一步阐述了数智化保护水书文化的必要性和可行性。在他看来,通过整合民族学、图书情报学与计算机科学等交叉学科资源,能够构建起全面、系统且高效的水书文化保护体系。例如,借助图书情报学的大数据分析技术,能够对水书文献进行系统整理与分类;运用计算机科学、人工智能和图像识别等技术,能够实现水书的数字化存储、智能识别与传播推广,从而更好地开展水书和水族古籍的数字化保护工作。

读书会上,杨秀璋老师海回顾了自己在数智化保护水书文化过程中的探索历程与心路变化。他说“这一过程充满挑战,但也收获颇丰”。杨老师现身说法,为在场同学们详细介绍了研究所采用的文献计量分析、知识图谱构建等方法,提供了文化遗产保护研究所需要的分析工具,也为在场学生关注文化遗产保护提供了宝贵的学术研究文献与数字人文资源,帮助大家深刻体会到文化保护工作背后的复杂性与严谨性、创造性与奉献性。

讲座最后,杨老师希望通过自己的分享,能够让更多人关注贵州文化遗产保护事业,吸引更多力量参与其中,他还建议阳明学院学子可以考虑就阳明文化的传播进行数智化推广的尝试,诸如开发阳明知识问答小程序、进行阳明研究数据分析以及建构阳明知识图谱等。

主持人吴黔凤老师对杨秀璋老师的内容进行了评议。吴老师认为杨老师的讲解深入浅出,将贵州濒危水书与水族古籍的数智化保护的前因后果阐述得非常清晰全面,展示了丰富的专业知识,还通过生动的案例、高超的图谱生成技术和深入的分析,让听众深刻理解了数智化保护的神奇魅力。杨老师的分享不仅是一次学术交流,更是一次文化传承的呼吁,激发了大家共同关注和保护贵州文化遗产的热情,更为大家以后参加各级挑战性比赛增加了信心。刘凤霞教授就阳明文化的数智化保护路径与杨老师展开对话交流,并向杨老师发出邀请,表达了后期更多合作的愿望。

活动设置的问答环节中,同学们围绕 “专业选择”“无文字少数民族语言的数智化保护””“非物质文化遗产保护与大学生赛事的建议” 等话题展开了积极提问。杨老师针对同学们的问题,结合自己的实践探索和数据库成果经验,提出了数智化保护与文化传播、经济发展和生产力元素之间相互促进的看法。他认为,通过数智化手段,可以将传统文化中的艺术元素、传统技艺等转化为具有市场价值的文化产品,推动乡村文化旅游、文创产业的发展;同时,文化的传播与发展也能提升乡村的文化软实力与品牌形象,促进乡村社会的全面振兴,服务地方社会发展。问答结束后,杨老师选择三位提问者赠送了通识教育教学部准备的精美图书。

在与会师生的掌声中,本次活动圆满结束。活动结束后,仍有部分学生主动留下来,就相关问题与杨秀璋老师进行深入探讨,杨秀璋老师一一给予了详细解答与指导。

此次活动为贵州大学师生提供了一个深入了解濒危文化保护的平台,对推动贵州本土特色文化的传承与创新具有积极意义,也为后续相关研究与实践活动的开展奠定了良好基础。

图片:张文杰

文字:张文杰 冷文琪

一审:刘凤霞

二审:胡玉群

三审:叶明