【溪山书会29期】溪山探道,知行合一:《王阳明与贵州文化》思想研讨课在贵州省新华书店·溪山书房举行

2025年10月27日下午2:30,在温暖的秋日阳光下,选修《王阳明与贵州文化》课程的同学们身着朱红色国学服装,走进贵州大学的阅读空间——贵州省新华书店·溪山书房。书房内,原木书架错落有致,典籍整齐陈列,泛着淡淡的光泽。空气中混合着墨香与草木的清新气息,窗外绿意盎然,光线透过枝叶,在书页间投下斑驳的影子。整个环境安静而雅致,为这场文化实践活动营造出恰如其分的氛围。在主持人周绮诗同学的开场介绍中,本课程在2025年秋冬学期的第一次实践研讨课程正式拉开序幕。

活动开始后,课程主讲教师刘凤霞老师手持书卷,带领同学们一起诵读《大学》经典篇目。同学们手捧册页,齐声朗读“大学之道”,声音在书房中缓缓回荡。诵读过程中,语调时而顿挫有力,时而悠长深情,与窗外的鸟鸣、室内的翻书声交织在一起,形成和谐的韵律。大家身姿端正,神情专注,在诵读中感受经典的魅力。以往课本中抽象的文字,在实景体验中变得生动起来,也让同学们更加理解了“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的深意。

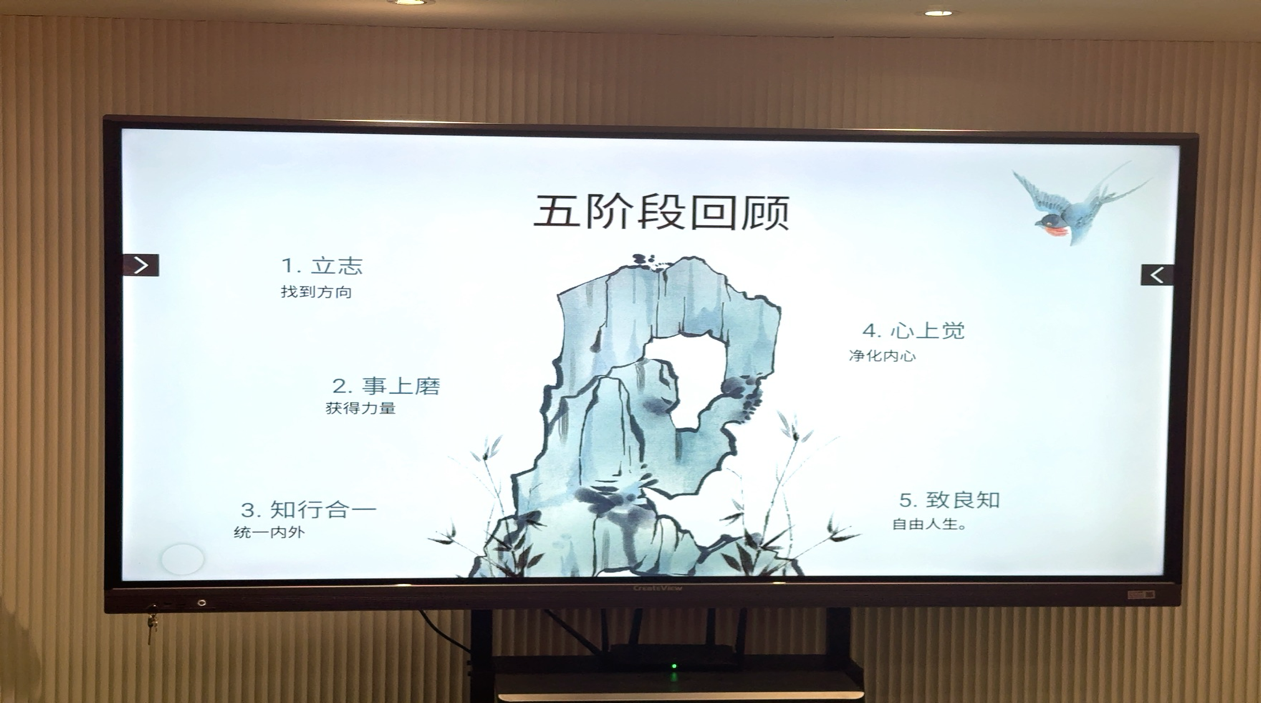

诵读环节结束后,进入小组学习分享阶段。第七组以“贵州文化与阳明心学的关系”为主题展开分享,主讲人陈涛从容走上台,以清晰的思路和流畅的语言吸引了大家的注意。他从贵州多民族的文化特点出发,介绍了苗族的图腾、侗族的大歌、布依族的农耕智慧以及彝族的火塘文化等,并指出这些文化中“敬自然、重情义、守初心”的精神,与阳明心学中“致良知”的理念相契合。他还简要介绍了贵州四大文化工程的成果,并结合心学思想,梳理出人生修行的几个阶段,分享内容充实,展现了较好的知识积累与思考。

随后,第八组的主讲人唐欢欢围绕“浙江文化与阳明文化”展开分享。她先介绍了浙江文化务实创新、崇文重教的特点,以及阳明心学的核心内涵,进而分析了两者之间的渊源与互动——浙江的文化土壤孕育了王阳明的思想,而阳明心学也深刻影响了浙江的人文精神。在谈及当代意义时,她结合现实生活,分享了这些思想在个人成长与社会建设中的价值,内容详实,体现了团队的深入思考。

个人分享环节中,蒋漫宜弦同学以“王阳明名句解读”为主题进行了展示。她身着国学服,仪态自然,声音清晰。在分享中,她不仅解释了名句的含义,还结合自己的学习与生活体验,谈了对“志不立,天下无可成之事”“知行合一”等观点的理解。她的语言真诚而生动,既有对经典的尊重,也融入了年轻一代的视角,引起了同学们的共鸣,现场掌声不断。

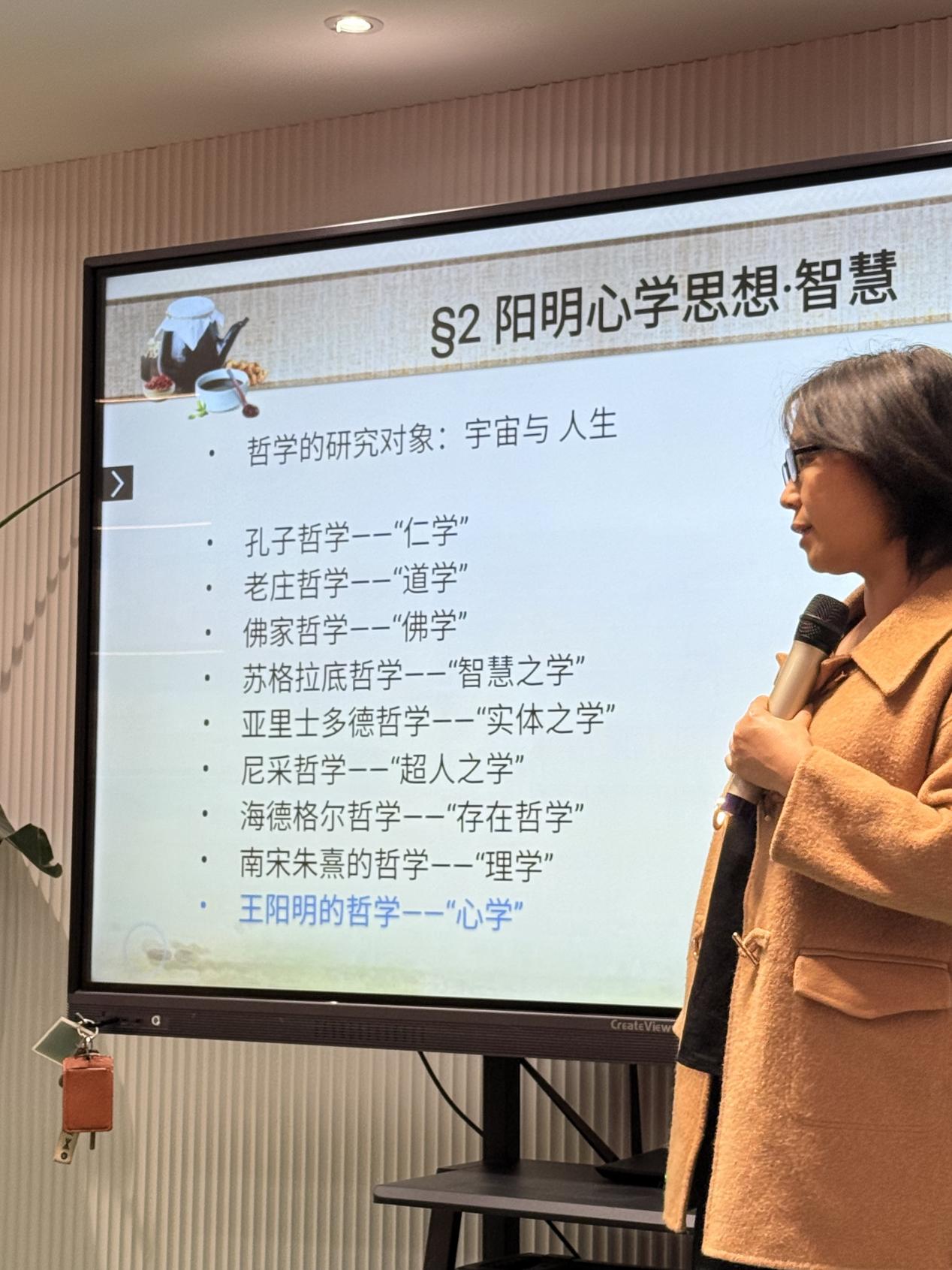

刘凤霞老师对上述小组分享和个人讲解内容进行了总结,并围绕“王阳明龙场悟道与知行合一”的主题作了补充纠正及深度阐释。很多同学在选修这门课之前,对王阳明的了解并不多。刘老师以通俗的语言,为大家阐释了“独立人格”与“坚定思想”的内涵,并鼓励同学们在学习与成长中,以阳明心学为引导,保持内心的清醒与笃定。她特别提到,大学阶段要避免迷茫与焦虑,守住初心,不慌张、

内耗。刘老师的讲述既有学理深度,又充满关怀,像一位亲切的朋友,也像一位温暖的长辈,让大家在知识的浸润中感受到启发与鼓舞。就在大家沉浸于老师的讲解时,下课铃声响起,本次实践活动也接近尾声。

溪山探道的课程虽然暂告一段落,但同学们对王阳明思想的学习与探讨仍在继续。正如《大学》所言:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”这次课程不仅是一次文化的体验,也是一次心灵的滋养。它让经典走入现实,也让智慧照亮前路,激励大家在未来的生活中,以知行合一的态度不断前行,以明德至善的追求实现自我成长。

文字:王 钦

图片:赵佳佳、梁思琦

一审:段忠贤

二审:叶 明

三审:罗聃宁